現金がきらわれる

先日郵便局に行ったときに、ちょっと驚きのことを聞きました。

来年1月17日から、硬貨の払戻し・預入に手数料がかかるそうです。ATMにいたっては1枚から。ということは、例えば、貯金箱にたまった小銭を郵便貯金にいれるとしたら、硬貨51枚以上だと、預けるためにATMなら330円、窓口なら550円手数料を取られるということなのです。

「えっ、預けるのも手数料がかかるんですか?」と驚く私に、申し訳そうな顔で郵便局の人に「硬貨をたくさんもつと金融機関はお金がかかるんです」と言われました。両替に手数料がかかるのはわかる気がするんですが、流通しているお金を預けるのに手数料がかかるなんて!

そういえば、最近銀行のサービスがことごとく縮小され、工夫して振込手数料をなるべくかからないようにしていたのが、他行振込手数料は、私ごときでは、ほぼできなくなっています。ネットバンキング、WEB通帳がすすめられ、そうでないといろいろなサービスが受けられないようになっています。少し前に海外に送金したときも、現金ではダメで銀行口座から引き落とす形で受け付けてもらいました。

私自身もクレジット払いや、suicaやpaypayのようなプリペイドを使うことが多く、現金は使わなくなってきています。が、それにしても現金がきらわれるようになったものです。ひと昔前は現金が一番という風潮だったような気がするのに。

欧米ではすでにそうなっているようだし、誰もがキャッシュレスを考えなければいけない時がきているのかもしれません。

今週の展示は「アルビノ展2021」。22名の作家による「アルビノ」をテーマにしたイラストのグループ展です。儚くも美しい作品が並びます。是非お越しください。26日まで。

橋村誠 個展「邪(ヨコシマ) 」

梅雨が明け季節が変わったので、ジュイエトップ画も変えました。

今回は、今展示中の『橋村誠 個展「邪(ヨコシマ) 」』から、作家さんの許可を得てクジラの絵を載せました。

最近はトップ画は、自分で写した写真を、季節にあったものを載せることが多く、たまに展示の様子とかを載せていましたが、久しぶりにトップ画に使いたいという絵画に出会いました。力強いクジラと鮮やかな色彩が夏にぴったりです。

この絵の作者の橋村さんは、武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科の2年生。ギャラリーに展示の相談にいらしたのが、今年の3月、まだ2年に進級する前のことでした。2020年の入学ですから、コロナ禍で大学内での学びは少なかっただろうし、そのうえ、この学科は新設とのことでした。通常ならば、芸祭などで、展示の経験をすることはできると思うのですが、それすらも中止だったので、展示の経験はないに等しいものだったと思います。

そういう中で、外部展示、しかも個展に挑戦しようという意気込みが素晴らしいと思います。大学のホームページによれば、『高度な「実社会における学び」を重要視』する学科だそうです。ネットで調べて、一からギャラリーをさがして、予約して、初個展をする、そのことがまさに「実社会における学び」なのではないかなぁと思います。

橋村さんは、今後どんどん活動を広げていくと思いますが、まずそのとりかかりをお手伝いできたことを嬉しく思います。

個展は20日まで、心の中を吐露するような激しさと若さを感じる展示です。感染に気を付けながら、是非お越しください。

調べるということ

何かを調べるということは、インターネットがなかった頃から得意でした。OL時代も、よく「何々について調べて欲しい」と上司に頼まれていました。そんなわけでオフィスの私の机のかたわらにあったのは、電話帳。調べる内容に関係のありそうなところに電話すると、そこではわからないまでも、「何処何処で聞けばわかるかもしれない」などと教えてくれて、またそこに電話して、答えがでるまであちこち電話してみる、ということをしながら調べることが多かったように記憶しています。

インターネットがある今では考えられないし、そんなことをする必要もありません。しかし、なにしろ全く知らない人に電話して問い合わせるので、コミュニケーション能力は、かなり鍛えられたと思います。そして「どこに聞けばわかるのか」という判断力も必要となってきます。

この2つは、今でもかなり役にたっています。でも、コミュニケーション能力はともかくとして、とっさの判断力はかなり鈍ってきました。まあ年のせいもありますが、便利なものを使ってしまうと、人間の能力って衰えるものだなぁと思います。インターネットは大好きですが、何かを得れば、何かを失うのはこんなところにもあらわれている気がします。

今週の展示は「熱い水色と小休止」 紅茶をテーマにした主にイラストのグループ展です。暖かい紅茶にほっとするような、そんな展示です。紅茶をイメージするイラストや写真などに囲まれる、紅茶好きにはたまらない空間となっています。6日(火)までです。

突然住宅が崩落

つい最近、アメリカのフロリダで12階建てのコンドミニアムが崩落したというニュースがありました。何名かの死亡と多くの安否不明者がでているとのこと。築40年ほどの古い建物ではあるものの、コンクリートなら50年以上はもつのではないのか?40年で崩落なんて信じられません。あちらは大きな地震もないし、建物の基準が甘いのかなぁ、少なくとも耐震基準の厳しい日本では、そんなことはあり得ないと思っていました。

ところが、昨日、大阪で住宅が崩れ落ちるという事故がありました。えぇー、木造住宅とはいえ、台風や地震でもないのにそんなことが日本で起きるんですか。びっくりです。事故の映像が載っていましたが、崖の上から、まるで模型の住宅のように、転がり落ちています。危険を察知して、事前に避難していたので、死者、怪我人はでなかったのが救いですが、突然住宅が崩落してなくなってしまったのは、どれほどのショックなのか、住民の方の気持ちを思うと心が痛くなります。

記事を読んでみると、崩落した住宅は崖の上に建っていて、そのすぐ下で老人介護施設の建設工事が行われていたということです。

そもそも、いくら補強しても崖の上に住宅を建てるのもどうかと思うのに、その下で建設工事を行うってどうなの?因果関係は不明とありますが、あると思うのが自然でしょう。建設中の建物が公共のものかそうでないのかはわかりませんが、こんな状況に建築許可を出す行政に問題ありと思わざるを得ません。昨今いろいろお騒がせの大阪、大丈夫なんでしょうか?

今週の展示はLepidolite pre.「既視夢」。写真家飯田エリカさん撮影の、地球にやってきた(という設定)アイドルLepidolite のフェイクな写真展。モデルのしらいちゃんとちちちゃんにそっくりの宇宙人が会場でまっています。インスタレーション要素もある、ちょっと不思議な素敵空間に是非。入場料500円。明日(27日)までです。

突然1万円が!

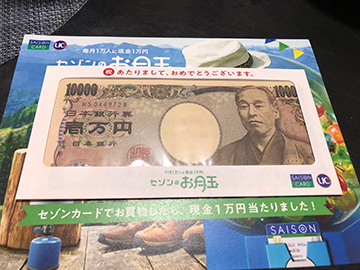

突然、唐突に1万円送られてきました。「あたりまして、おめでとうございます。」という派手な現金書留の封筒に入って。「なにこれ、新手の詐欺?」と疑って、調べてみたら、セゾンカードのキャンペーン。500円以上セゾンカードで払うと自動エントリーするらしいです。

何かに応募した覚えもないし、そんなキャンペーンがあることも知らないので、本当に驚きました。まして私はくじ運が悪い、よく当たったものです。

事情がわかれば、薄気味悪かったのが、嬉しさにかわっていきます。これは、コロナやなんだかんだといろいろ我慢してきたご褒美だと思うことにしましょう、そうしましょう。たかが1万円、されど1万円、せっかくだから何か心に残るものを買おう、やっぱり作家さんの気に入った作品やグッズを買おうかなとうきうき心をめぐらせております。

このセゾンのキャンペーン、月に1万円を10000人にです。キャンペーンが1年つづいたとして、12億。景気がよくない今に、セゾンさん太っ腹です。それだけに、きっと私みたいに「詐欺?」とか「怪しい?」ってまず思う人、少なくないんじゃないかと思います。これもまたご時世なんですねぇ

今週のギャラリーは、「レェスとコルセット」当ギャラリーではおなじみの架南さん主催の、24名による主にイラストの展示です。 レェスの優しさに包まれるような空間へ是非お越しください。明日(21日)まで。

新しいテレビとクロームキャスト

テレビがずいぶん古くなったし、おうち時間も長い昨今、新しいのが欲しくなりました。そして、今のテレビは有線でないとネットにつながらない、無線でつないで、WOWOWオンデマンドでテニスの中継が観たいってわけで、テレビ購入決定‼

今と同じPanasonicがいいと思い、WOWOWオンデマンドも観れることを確認、よしと思って注文しました。届いたその日、無線LANに接続し、「アクトビラ」でテニスの生中継に接続すると、観、観れません。よーく調べると、「アクトビラ」ではオンデマントは観れるけれど、生中継は観れないと書いてありました。あー、なんて詰めが甘いんでしょ。

あきらめかけたところ、生中継をテレビで観ている人がいるということを聞いて、よくよく調べてみました。どうも「クロームキャスト」というものをHDMIでつなげばできるらしい。ここで失敗してはいけないと、念のためWOWOWのサポートに確認してから、「クロームキャスト」を購入、接続してみました。

指示に従い設定してみると、まず、スマホ(またはタブレット)で「Google Home」というアプリを入れるところから始まります。あれ、このアプリ、私のスマホにすでに入っています。何で?ここでやっと気づきました(遅い!) Googleのスマートスピーカーの設定のときにアプリを入れたことを忘れてました。そっか、「クローム」って「Chrome」だからGoogleなんだよなー。だとするとスマートスピーカーのときのようにBlueToothでつなぐのかぁと。なるほど、スマホがリモコン代わりになるというのも理解できました。

知っている人には何てことないんだろうけど、新しいことを知るためには、欲と好奇心が原動力になるとつくづく思いました。ただテレビ買い替えただけでは、ここまでできなかっただろうなと思います。

しかし、「クロームキャスト」とスマホがあれば、古いテレビでも出来た気がします。回り道をしたような気分ですが、それでも新しいテレビは快適なので、まぁ、いいか。

今週のギャラリーは、【 Good-bye, My Home 】forget-her-not 2021 summer collectionです。セレクト古着とリメイクの展示即売。緊急事態宣言下なので、感染予防により気を付けての開催です。

ギャラリーには可愛いという声があふれ、可愛さに癒されます。こういう時期にほっとする展示なので、無理のないように来ていただければ幸いです。11日まで。

リージェンシーコートとネックレス

4月の初めに、vimoqueさんに頼んでおいたリージェンシーコートが届きました。絹・麻混のウールの薄手のメンズ仕立てのコートです。なにしろコートをオーダーするなんて初めてのこと、そして、オーダーだから私にぴったり。当然テンションはあがります。しかし、時は4月、このコートを着るには少し暑いかもしれません。秋まで待たねばならないかもなぁと思っていましたが、数日後に歌舞伎を見に行くことに気づき、しかも夜だからこのコート着ていっても暑くないかもしれないとほくそえんでいました。

そして当日、期待通り4月にしては涼しい日、このコートをきていくには絶好の気候です。そもそも観劇とはおしゃれしていく所です。おろしたてのコートをきて歌舞伎座、いいじゃんいいじゃん。袖を通すとゆったりしていて着心地がよく、まさに、私が欲しかったコートです。

コロナ禍の中、外出もできるだけ控えていて、大好きな演劇も月に1回いけるかいけないかです。でかけないので普段使いの服しか着る時がない。そんな中、月1回の観劇は貴重な機会、ちょっとおしゃれして行くにはぴったりです。vimoqueさんの新しいコートを着て、3月に買ったばかりの、これもお気に入りの新星急報社さんのネックレスをして、ルンルン気分で歌舞伎座に行ってまいりました。

vimoqueさんは昨年の12月に、新星急報社さんは今年の3月にジュイエで展示をしていただいています。それがご縁で手に入れた2品。ありがたや、ギャラリー業は嬉しくて楽しいです。

「教師のバトン」というハッシュタグ

最近Twitterで「教師のバトン」というハッシュタグをちょいちょい見かけるようになりました。内容はほぼ悲観的なもので、勤務時間が長すぎる、休みがほとんどないという勤務状況の劣悪さや過酷さを訴えるものばかりでした。このハッシュタグ最初に考えた人ってそういう窮状を訴えたかったのかなと思っていたところ、昨日の朝日新聞の天声人語を読んで驚きました。な、なんと元は文部科学省、先生たちに仕事の魅力を投稿してもらおうと始めたらしいです。

そもそも、こういうことでお役所がTwitterを利用しようとするのでさえ、どうなの?って感じがするのに、結果まったく的外れだったわけで、わかってないよなーという気がします。

つい先日も、「オリンピック選手を優先的にワクチンを打つと政府関係者が言っている」という記事をみて、うそぉーと思いました。これはあまりの非難の多さにすぐ撤回されたようですが、これもわかってないという感がいなめません。

そもそもコロナ禍がはじまってから、アベノマスクやら、星野源さんの「うちで踊ろう」の動画にあわせての安部元総理の投稿やら、緊急事態宣言やまん延防止措置がでているにもかかわらす、政治家や役人の多人数での宴会など、うそでしょってこと、枚挙に暇ない。 もう少し国民感情によりそってほしい、といってもここまでくるともう何もわかってないのかもしれません。

ワクチンも当分いきわたりそうもないし、はやく選挙をやって、国民に信を問うて欲しいものです。

今週のギャラリーは、「広瀬仁美個展」。絵本の挿絵の原画とアクリル画の展示です。作風の明るさや楽しさに加え、丸、三角など多彩な形のキャンバスが彩りを加え、素敵空間が広がります。2日間だけの展示です。明日まで。

アートの助成金

新しい年度が始まりました。4月は何か新しいことが始まる気分になります。

昨年度、コロナの中でも感染予防をしながら、芸術活動を続けましょうという主旨で、文化庁でも文化芸術活動支援がありましが、当ギャラリーのある杉並区でも「杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金」という助成金がありました。文化庁よりも応募資格が狭かった(例えば杉並区内での発表でなければいけないなど)けれど、ずっとわかりやすく、ジュイエで展示してくださった作家さんも何人かは申請がとおっていました。おそらく文化庁では対象外だったファッションの展示のかたも通っていて、かなり広い範囲で対象になっていたように思います。

こういう助成金って、申請者が少なくて予算があまってしまうと、次年度からは制度がなくなりがちなので、募集期間に該当しそうな作家さんに、積極的に情報を流していました。その甲斐があって申請に通ったかたがいて、嬉しい限りでした。それで、今年度はどうなんだろうと調べてみたところ、文化庁のほうは見当たらなかったのですが、杉並区はありました。 詳細は以下にあります。

杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金

昨年度よりは、資格が厳しくなっていますが、該当のかたいるのではないでしょうか?

作家さんは、申請関係は苦手な方が多いかと思いますが、杉並区の担当の方はとても親切だったそうなので、是非とりにいって欲しいと思います。それが来年以降の助成にもつながり、芸術活動を広げる一助となります。

ちなみに、芸術の場給付金というのもあるので、ギャラリストの皆様も是非。もちろん私も申請する予定です。

今週のギャラリーは、「はじまりはたまごから」。20人の作家による「たまご」をテーマにしたイラストの展示です。会場は春らしく、可愛くたくさんのイラストが並びます。まるで春の野にお出かけしたようなルンルン気分になります。4月5日まで

ahamoにしてみました

携帯各社がこぞって出しているキャンペーン、私はずっとdocomoなので、昨日から始まった「ahamo」の受付に早速申し込んでみました。

この手のものは、だいたい少し様子をみてから申し込むのが常なのですが、今回ははやばやとやってみました。というのは、ついこの間、「もうすぐ、次の段階に進みます」というメールがきたからです。私は7Gまでつかえるプランに申し込んでいるのですが、それは1Gを超えたときと3Gを超えたときに、料金が高くなるというプランです。家ではWiFiをつかっているので、そんなには使わないのですが、それでもこのメールがくるとなんとなくストレスです。

ahamoは20Gまで同料金だし、キャリアのメールが使えなくなるという以外に何も困ることはない、キャリアのメールもあまり使わないし、なくてもなんとかなりそう。というわけで早く変えたかったのです。オンラインでしかできないのが不安ではありましたが、ショップへ行ったところで、やれiphoneはアップルにきいてくれ、lineはサポート外とか言われて(いやその通りなのですが)今までも聞きたいことはわからず、たいして役にたっていないので、まぁいいかとオンラインでチャレンジしてみました。

「ahamo」に申し込むより前の準備段階で、メールアドレスを変えないといけない(キャリアのメールが使えなくなるので)とか、Dポイントクラブへの情報をきちんといれないといけないとか、いろいろ面倒でしたが、マイページを見ると「ahamo」に変更になっていたので、多分できたのだと思います。新しい機種にしたわけではないので、今までと何の変りもなく使えています。

月の途中の申込は、高いほうの料金適用とか、プラン変更の解約料は猶予期間があるとか、わかったようなわからないようなことがあって、何も変わらずに使えているだけに、それがまた不安というのがあります。本当にちゃんとできているんだろうかと思っていたら、「ドコモで顧客システム障害、店頭やahamo、オンラインショップ、My docomo、コールセンターで手続きできず」なんて記事を見つけました。

おいおい、ドコモさんしっかりしてくださいよー。

今週のギャラリーは、「境界/反芻」。武蔵野美術大学彫刻学科の3人展。彫刻・半立体・写真の展示です。作品の点数は多くないですが、空間に余韻があり、凛とした空気を感じます。30日までです。